「AかBか」ではなく「AもBも」という視点

弁護士:島田 直行

投稿日:2025.04.05

弁護士:島田 直行

投稿日:2025.04.05

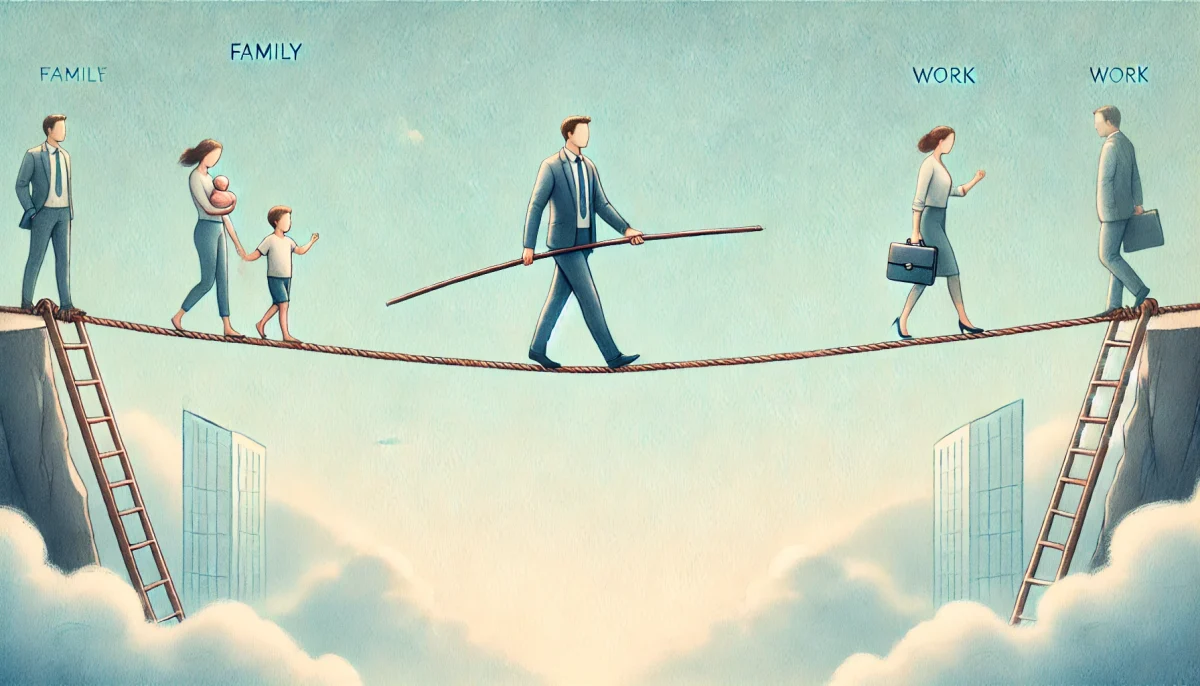

私たちは、何かを考えるとき、つい物事を単純化して捉えようとしてしまいます。特に顕著なのが、二項対立の構造です。たとえば経営者であれば、「家族か仕事か」「売上か経費か」「国内販売か国外販売か」といった具合に、二つの視点に分けて物事を捉えることが多くなります。

このような単純化は、一見すると非常に便利です。なぜなら、「AかBか」と考えることで、自分の立ち位置を明確にしやすくなり、思考にかかる負荷を軽減できるからです。どちらか一方を選べば済む、という発想は安心感を与えてくれる一方で、実はそこに大きな落とし穴があります。

現実は、そんなに単純なものではありません。物事が「AがあるからBになる」という因果関係だけで説明できることは稀であり、仮にそう見えたとしても、それは私たちが事後的に「そう解釈した」というに過ぎないことが多いのです。

実際には、AとBの間には無数の要因が介在しており、その関係性は非常に複雑です。ある結果が生じた背景には、偶然の積み重ねが影響していることがほとんどです。けれども、私たちは「偶然」という言葉をあまり好みません。なぜなら、「偶然」とは自分ではコントロールできないものであり、自分の努力が意味を持たないという不安を感じさせるからです。

しかし、どれだけ努力しても必ず結果が出るとは限らないのが現実です。成功には、努力だけでなく、タイミングや運、周囲の支えなど、多くの偶発的な要素が絡んでいます。それでも、私たちは日々努力を続けます。「自分が動けば何かが変わる」と信じているからです。

ここで、もう一度経営の話に戻ります。経営者として物事を「対立」で捉えることには、それなりのリスクが伴います。片方を選び、もう片方を放棄するという選択は、実際の現場ではうまく機能しないことが多いのです。

むしろ重要なのは、相反するように見える二つの要素をバランスよく取り入れながら、両方を成長させていく視点です。「AかBか」ではなく、「AもBも」。この柔軟な考え方こそ、これからの経営には不可欠なのではないかと感じています。

もちろん、AもBも、という発想は簡単なものではありません。そのバランスを取ることこそが難しく、答えは一つではないからです。バランスとは、自分の中から創り出すというよりも、「すでにどこかにあるものを見つけ出す」という感覚に近い気がしています。重心のように、それは動きの中でしか見つからないものなのかもしれません。

だからこそ、私たちは動き続け、考え続ける必要があるのだと思います。

CONTACT

お困りごとは、島田法律事務所で

解決しませんか?

お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。

オンライン相談をZoomでも対応しています。

083-250-7881

[9:00〜17:30(土日祝日除く)]

![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_w_sp.svg)

![tel:083-250-7881[9:00〜17:30(土日祝日除く)]](https://www.shimada-law.com/cms/wp-content/themes/shimada/assets/img/header/header_tel_b_sp.svg)